歯科口腔外科

歯科口腔外科

親知らずの抜歯や、骨に溜まった膿を取り除くために行う歯ぐきの切開を伴う治療を行うのが歯科口腔外科です。

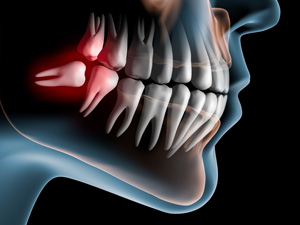

親知らずについて

永久歯が生え揃った後に、お口の一番奥に生えてくるのが「親知らず」です。現代人の顎は小さくなってきているため、親知らずは真っ直ぐ生えてくることが少なく斜めや横を向いて生えたり、あるいは歯ぐきに埋まったままだったりします。

親知らずは抜いた方がいいの?

正常に生えていない親知らずは、そのままにしておくと炎症を起こして痛みを招いたり、隣の歯を押し倒して歯列を乱したり、親知らず周辺の汚れを除去しにくくするためにむし歯や歯周病を招くといったトラブルの原因になります。このような親知らずは抜歯をする必要があります。ただし、まれに正常に生えてくる親知らずもあるので、その場合は抜く必要ありません。

当院では、抜歯が必要かどうかを適切な診断を行ってから治療を行います。また、大学病院と連携しているので、難症例の場合は紹介させていただいています。

歯根嚢胞について

歯根嚢胞とは、歯の根っこの先端部分に膿が溜まった袋ができた状態です。神経がない歯に細菌が感染したり、むし歯が進行して神経部分まで到達したりして発生する病気です。

歯根嚢胞の症状

歯根嚢胞は、自覚症状が出る場合と出ない場合があります。ただ、症状がないからといって放置していると歯髄炎などの重病につながることがあるので、気になることがある時は早めに検査を受けることをお勧めします。

●ものを噛むと痛みや違和感がある

噛むことで歯の根っこ部分にある膿の袋が押され、神経を圧迫して痛みが生じます。痛みの程度は人それぞれですが、違和感として現れることもあります。また溜まった膿が多くなると、外に押し出す力が働くため歯が浮いたように感じることがあります。

●歯ぐきに「できもの」ができて膿が出る

歯根嚢胞の膿が多く溜まってくると、歯ぐきにまで膿が出てこようとするため歯ぐきにできものができることがあります。このできものには膿が溜まっているので、破れて膿が出てくると口臭がひどくなる可能性があります。また、できものがなくても、歯ぐきを押すだけで膿が出てくることがあります。

●何もしなくてもズキズキ痛む

膿が外に排出されないと、膿が溜まった袋が大きくなり、腫れてきて激痛を伴う症状が現れます。急性の歯根嚢胞に発生しやすいので、かなり悪化していると考えられ早急な対処が必要です。

歯根嚢胞の症状

膿が溜まった袋の大きさや歯の状態によって、いくつかの治療法があります。

(1)根管治療

膿が溜まった袋が直径10mm未満の小さい状態の場合、根の治療で消失することがあります。

(2)嚢胞のみ摘出し、原因になった歯は根管治療をして保存する

通常は歯肉を切開し、顎骨の側面に摘出する嚢胞に見合ったサイズの穴を開けて摘出します。

(3)原因になっている歯を抜歯する

抜歯した穴を拡げて、嚢胞を摘出します。

(4)開窓療法

膿が溜まった袋の壁の一部を切除し、内部の圧力を減少させます。しばらくたって袋が小さくなったところを摘出します。

歯の状況や歯と嚢胞との位置関係、嚢胞のサイズなどの条件によって治療法を選択します。

※ただし、入院が必要な重症の場合、連携している大学病院をご紹介させていただいております。